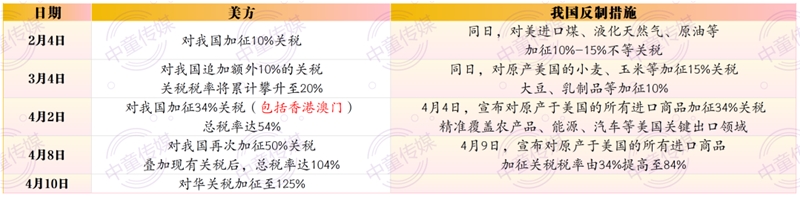

近日,中美關稅政策持續升級,引發全球震蕩,國內進出口貿易進入新一輪壓力測試。

在雙方關稅博弈中,美國對中國輸美商品的疊加關稅達到125%,創下現代國際貿易史上最高紀錄,我國對美國進口商品的反制關稅也同步上調至84%。分析人士指出,當前中美貿易緊張局勢尚未出現緩和跡象,雙方關稅稅率還存在進一步升級的可能性。

中童研究院繪制

實際上,在2018年中美貿易戰中,我國被加征關稅后,中國約60%~80%的對美出口商品市場份額出現下滑,其中20%的商品在美國市場的份額降幅超過10個百分點。此外,我國出口在亞洲經濟體如日本、韓國、越南等市場份額出現下降,對歐盟、新西蘭、澳大利亞等地出口市場份額上升。

歷史經驗表明,關稅壁壘對進出口貿易格局、市場經濟的沖擊不容小覷。

那么,對于母嬰及營養健康產業而言,本輪貿易政策收緊究竟會產生怎樣的影響?對此,中童記者采訪到奶粉、營養品領域的多位專家和品牌負責人,了解關稅升級對產業鏈各環節的實質影響。

影響另當別論

獨立乳業分析師宋亮表示,國內核心進口原料如乳鐵蛋白、特種油脂等主要來自歐洲、澳洲和新西蘭,美國原料占比相對有限,主要集中在乳清粉等個別品類,整體影響可控。但對以美國為主要進出口市場的品牌商、代工廠將面臨較大沖擊。

一位品牌的研發負責人也表示,就當前情況而言,飼料方面進口美國產品的占比較大,其中豆粕和苜蓿等是主要進口品類。對于小規模的牧場而言,夏季臨近,可借助本土牧草進行替代。對于面向全國市場、對特定飼料有著較大需求的乳企而言,可能會受到影響。

該負責人還表示,原料方面,乳糖的進口主要來源于美國。不過,企業在年初已完成本年度乳糖庫存的采購工作,因此受此影響較小。至于乳鐵蛋白等其他奶粉原料,歐洲、澳新等地存在可替代的供應渠道,整體影響也相對有限。

某美國高端專業營養品牌總經理透露,當前成本方面確實面臨一定壓力,不過公司已制定相應策略,力求將成本上漲的影響控制在最小范圍內。不過,該負責人表示,即便應對措施得當,預計成本仍可能上漲30%~50%。此前公司已經預估會有貿易上的摩擦,沒想到這么快,這么劇烈和廣泛。

當然,從行業整體來看,此次關稅政策的影響呈現出明顯的結構性分化。以國內市場為主的品牌,影響相對有限,因其原料采購和銷售市場主要依托國內及歐洲、澳新等地區;而依賴美國供應鏈的企業,原料采購以美國為主的品牌將面臨顯著沖擊,需承擔50%以上的成本上漲壓力。

4月8日,國內營養健康產業上游頭部仙樂健康在投資者互動平臺表示,在泰國投資建設生產基地主要是為滿足公司發展東南亞、澳洲、新西蘭等海外市場業務的需要。目前,公司中國生產出口美國的業務在總營收中的占比不到15%,公司正積極與客戶溝通調整終端售價等方式共同承擔稅負,總體影響金額相對可控。

一位做外貿的朋友告訴記者,國內單一依賴美國原料、無可替代采購渠道的企業,將面臨直接成本大幅上升壓力。而對于以美國為核心出口市場的中國企業而言,在保持國內生產成本不變的情況下,關稅壓力將主要通過價格傳導機制轉移至美國采購端。比如,若產品在疊加125%關稅后,在美國市場依然有價格優勢,關稅成本可由美國分銷體系承擔,短期內影響相對有限。但從長期來看,持續承壓的美國采購商可能轉向東南亞、墨西哥等地區,尋找可替代供應源。(注意,美國同樣對東南亞地區加征了平均超過30%的稅率,其中,越南達到46%,柬埔寨達到49%,東南亞轉口貿易空間收窄)

不過,有不少業內人士提出了一個地方—亞洲四小龍之一香港。

香港作為自由貿易港,對進口商品(除煙、酒等個別品類)免征關稅,清關效率在全球范圍內名列前茅,在當前美國對香港商品加征34%關稅的背景下,香港確實可成為轉口貿易中轉站。具體而言,企業將內地商品通過香港進行合規的轉口加工,例如重新包裝、貼標等工序,使其獲得“"Made in Hong Kong”的原產地身份,從而規避部分國家對內地設置的高額關稅壁壘。但企業需審慎評估包括關稅成本(34%)、加工費用、物流支出等綜合成本,確保符合國際貿易法規要求,評估該模式的商業可行性。

目前,在中美關稅政策的持續發酵下,為規避對美貿易風險,許多營養品企業將目光轉向歐洲和澳洲的代工市場,帶動該地區代工業務顯著升溫。歐洲和澳洲的代工廠紛紛加大市場推廣力度,強調其合規性、技術優勢以及關稅友好型供應鏈的競爭力,試圖在行業變局中搶占先機。

綜合多位行業專家、業內人士的觀點,中童記者認為,當前階段,中美關稅政策對母嬰及營養健康產業短期內尚未觀察到顯著沖擊,但長期維度考量,其潛在影響仍需持續觀察。最終影響程度將主要取決于三個關鍵變量:一是后續關稅政策的調整幅度與執行力度,二是原料替代供應國的政策聯動情況,三是企業供應鏈調整的實際成效。

值得關注的是,此次關稅調整還對涉及美國地區的奶粉、營養品跨境代購渠道產生了更為直接的沖擊。在4月2日美國發布的對華關稅政策中,美國正式取消針對中國內地和香港地區小額包裹(貨值低于800美元)的關稅豁免政策。相較于品牌廠商和原料供應商能夠通過供應鏈調整來緩沖影響,以個人攜帶和小批量郵寄為主的跨境代購模式在關稅政策變動面前受到的影響頗為明顯。

此外,記者還關注到,一種“反向代購”的新現象正在興起。例如視頻號跨國夫妻伯尼一家便,專門將中國的優質母嬰用品、保健品等商品代購至海外市場。這種現象折射出兩個值得關注的趨勢:一是中國制造在特定消費品領域的品質已獲得一定的國際認可;二是國際消費市場正在形成對中國母嬰商品的穩定需求。雖然只是個例,但其代表的跨境商業新形態,或許能為中國母嬰產品“走出去”提供新的思路。

危機內藏機遇

挑戰往往與機遇并存。

中美貿易摩擦持續升級之下,美國代工鏈條的脆弱性也暴露了全球化的深層矛盾——在單邊主義浪潮下,唯有韌性更強的供應鏈和更靈活的戰略調整,才能抵御政策不確定性帶來的沖擊。

對營養品行業而言,短期陣痛不可避免,但長期來看,技術升級、市場多元化和區域合作將成為破局關鍵。中國企業需在“內循環”與“外循環”間找到平衡。

目前,歐洲、澳新等地區目前仍保持著相對穩定的貿易關系,營養健康產業鏈上下游企業尚能在原料采購、產品進出口等方面保持正常運轉。

不過,在充滿不確定性的國際貿易環境下,營養品產業鏈各環節——從上游代工企業到中游品牌商,既要保持與國際優質供應商的穩定合作,同時要著力培育國內供應鏈體系,通過國際+本土的雙輪驅動模式,構建更具韌性的產業生態,為企業贏得更大的戰略回旋空間,在復雜國際貿易環境中的掌握發展主動權。

對代工企業而言,在中美貿易摩擦背景下,企業必須重構供應鏈體系,一方面強化自研、國產等替代采購渠道,逐步將進口原料占比控制在安全閾值內;另一方面打造柔性化服務體系,為品牌客戶提供包括轉口貿易方案設計、東南亞產能配置、關稅優化配方開發等增值服務,幫助品牌客戶跨越貿易壁壘。此外,還應加快布局海外生產基地,建議優先考慮政策穩定的東南亞地區,形成中國+海外的雙供應鏈保障體系。例如,2024年仙樂健康啟東泰國生產基地項目,旨在滿足公司發展東南亞、澳新等海外市場業務的需要。

對于營養品品牌來說,品牌商應當重塑供應鏈管理思維,以全新視角審視新型代工企業。比如,企業原料抗風險能力,包括替代原料開發能力和戰略儲備水平;企業靈活性,優先選擇具備轉口貿易經驗的代工伙伴;協同創新實力,能夠配合品牌完成產品本土化改造和關稅優化配方開發。記者建議,營養品品牌商可采取"2+X"供應商策略,即保留2家主代工廠,同時培育若干備選供應商,通過多元化布局降低貿易政策風險。

幸甚之至!在危機之下,有這樣一場會,將帶你撥開貿易迷霧,看清產業變局,連接頂級資源,把握轉型先機。

在線咨詢